EVEN DEMONS HAVE DEMONS

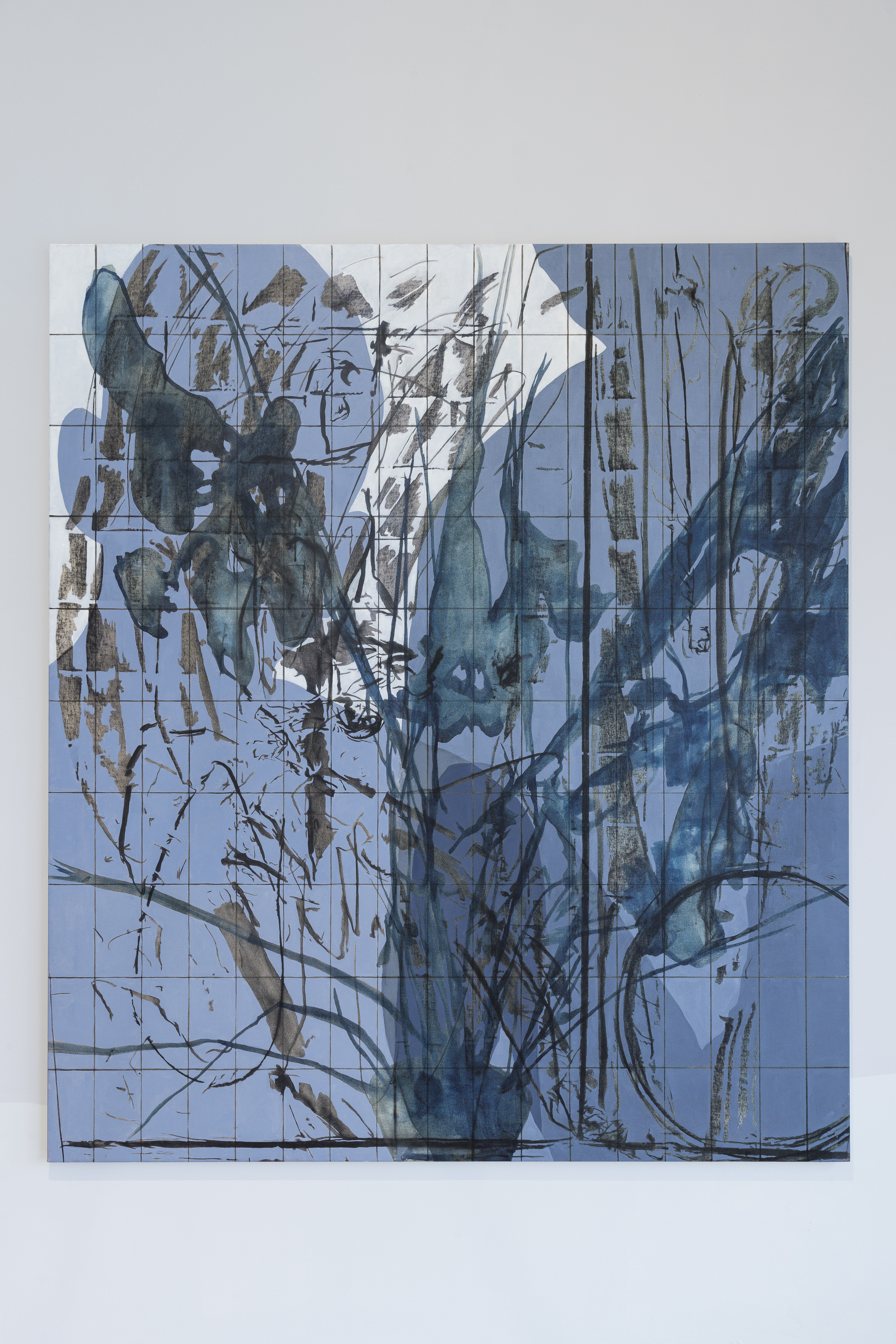

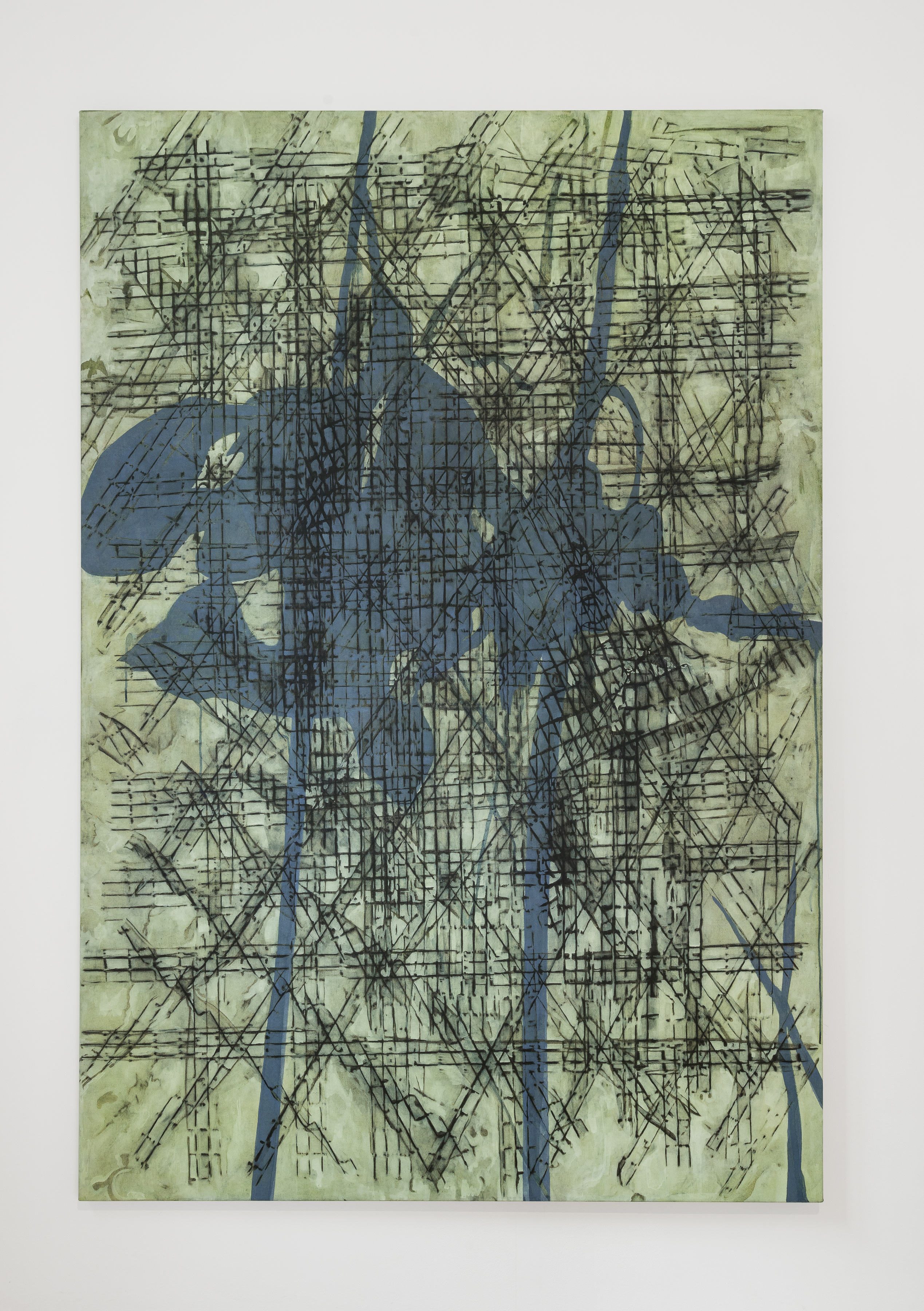

The exhibition title EVEN DEMONS HAVE DEMONS is tautological and redundant on a linguistic level. Semantically, it alludes to a change, even an intensification, of something familiar through that redundancy. Heinrich chose this title because he recognizes a form of expansion, one that surprises and yet seems obvious, in his artistic work. His charcoal drawings may initially appear excessive and give the impression of a single, strong gesture. In reality, they emerge through a process of constant reconsideration, reaction, and decision-making.

EVEN DEMONS HAVE DEMONS can, at first glance, provide relief, freeing us from the image of a genius, an unchangeable fact with which we can scarcely interact. It prompts us to think further, to transcend the quick glance, and to acknowledge complexity as a metamorphic possibility.

Hannes Heinrich's painting process emerges from the philosophical doctrine of questioning everything. In doing so, he examines the pure appearance of an object, without allowing its functionality to influence.

The artist paints objects from his studio with charcoal and wraps them in a yet-to-be-stretched canvas. The traces left by the object serve as the inspirational starting point for his compositions.

This reveals a different, liberated perspective that manifests into new content. Viewers are thus invited to reinterpret familiar objects and interpret them differently.

Hannes Heinrich studied painting at the Academy of Fine Arts in Munich and the Slade School of Fine Arts in London. His works have been exhibited at venues including Sotheby’s (Munich), Salon der Gegenwart (Hamburg), Display Gallery (London), Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro), and Lenbachhaus (Munich)."

Der Ausstellungstitel EVEN DEMONS HAVE DEMONS ist auf sprachlicher Ebene tautologisch und redundant. Semantisch verweist er auf eine Veränderung, ja sogar eine Verstärkung des Bekannten durch diese Redundanz. Heinrich wählte diesen Titel, weil er in seiner künstlerischen Arbeit eine Form der Erweiterung erkennt, die überraschend ist und dennoch selbstverständlich erscheint. Seine Kohlezeichnungen mögen zunächst übermäßig wirken und den Eindruck einer einzigen, starken Geste erwecken. Tatsächlich entstehen sie jedoch durch einen Prozess des ständigen Überdenkens, Reagierens und Entscheidens.

EVEN DEMONS HAVE DEMONS kann auf den ersten Blick eine Erleichterung bieten, indem es uns von dem Bild des Genies befreit – einer unveränderbaren Tatsache, mit der wir kaum interagieren können. Es regt uns dazu an, weiterzudenken, über den flüchtigen Blick hinauszugehen und Komplexität als eine Möglichkeit der Metamorphose anzuerkennen.

Hannes Heinrichs Malprozess entspringt der philosophischen Lehre, alles in Frage zu stellen. Dabei untersucht er das reine Erscheinungsbild eines Objekts, ohne dessen Funktionalität zu berücksichtigen. Der Künstler malt Objekte aus seinem Atelier mit Kohle und wickelt sie in eine noch ungespannte Leinwand. Die Spuren, die das Objekt hinterlässt, dienen als inspirierender Ausgangspunkt für seine Kompositionen. Dadurch offenbart sich eine andere, befreite Perspektive, die sich in neuen Inhalten manifestiert. Die Betrachter sind somit eingeladen, vertraute Objekte neu zu interpretieren und anders zu deuten.

Hannes Heinrich studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München und der Slade School of Fine Arts in London. Seine Werke wurden unter anderem bei Sotheby’s (München), Salon der Gegenwart (Hamburg), Display Gallery (London), Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro) und im Lenbachhaus (München) ausgestellt.